“这几年,很多公交企业都在探索转型,开辟了婚车、快递、代驾、修车等多种业务,但难免……”记者的问题还没问完,无锡公交集团产业事业部经理朱震鸣抢先一步接过了话头,“但难免有争议,说我们公交企业现在是‘不务正业’。”

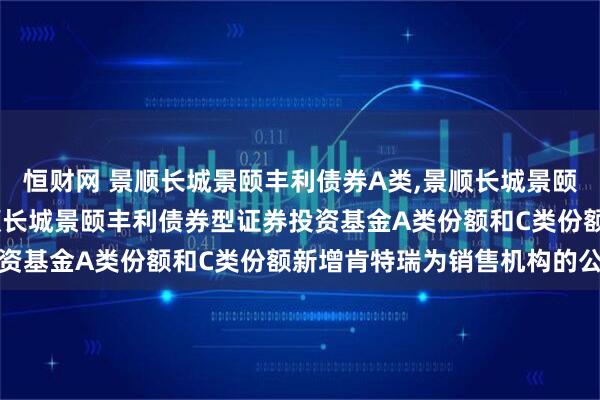

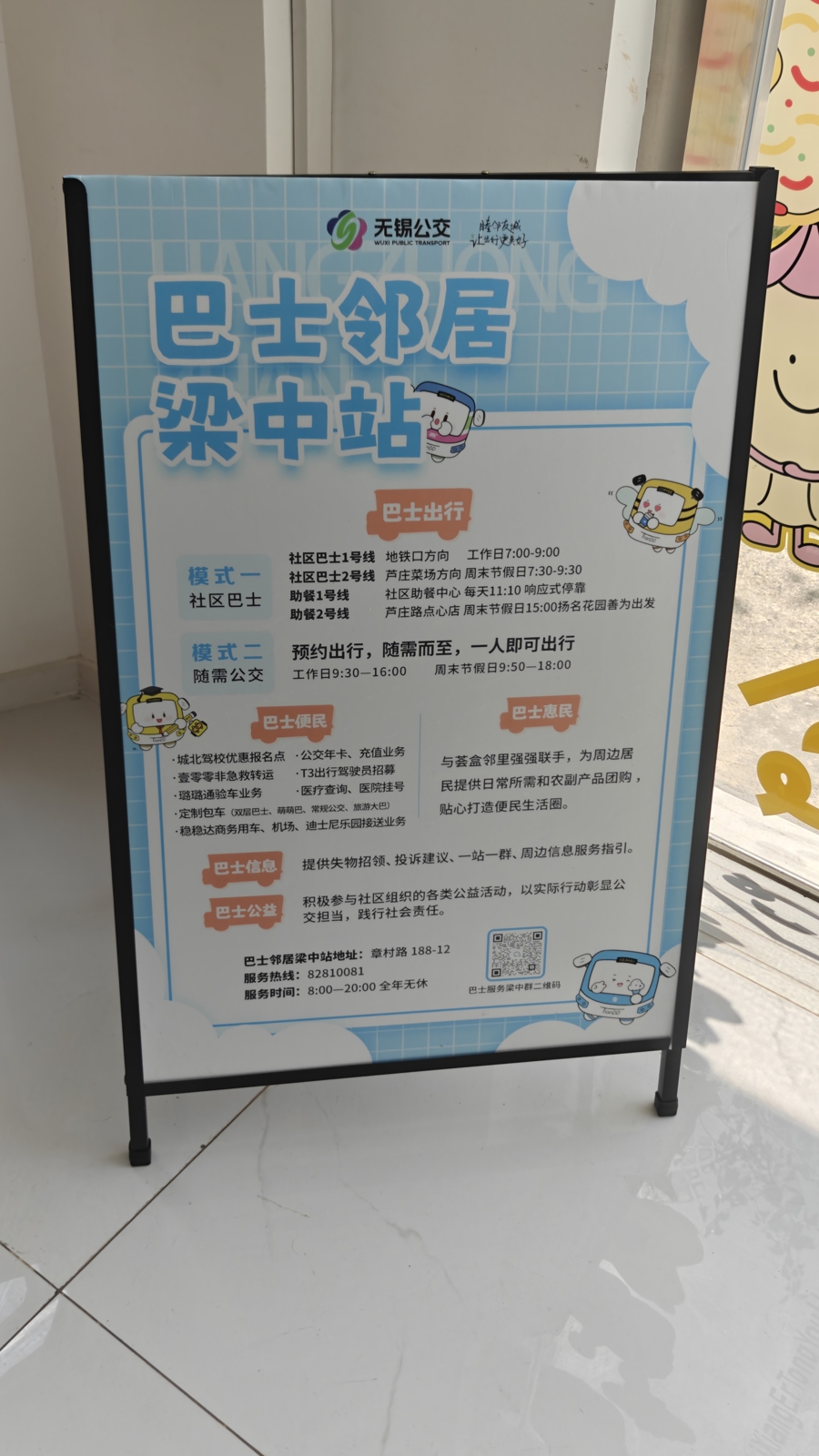

朱震鸣显然不赞同这样的观点。近年来小散配资无锡公交做了很多尝试。例如,打造“巴士邻居”项目。该项目把公交站台开进了社区,并开设社区专属的微巴和随需公交,居民在家门口就能坐车,更加方便快捷。同时,社区的公交驿站集成了公交业务、驾校报名、医院挂号等生活服务功能,有的站点还和当地人社部门合作开通就业服务,周边居民在等车间隙就能顺道了解招聘信息并匹配岗位,使得相关站点一跃成为社区里的“人气王”。目前,无锡已开通17个“巴士邻居”站点,其中14个为社区站。

无锡“巴士邻居”梁中社区站。 受访者供图

无锡“巴士邻居”梁中社区站。 受访者供图

“没有法规规定公交只能做什么。现在大家的需求越来越多元,既然市场有需求,我们又有资源,那就应该去多做不同的尝试,这样也有利于企业的可持续发展。”朱震鸣继续反问,“很多人都觉得公交车又慢又不准时,但如果现在公交车也能像网约车一样预约叫车,你会愿意坐公交车出行吗?”

无锡的做法并非孤例。长三角是国内定制公交最活跃的区域。早在2014年,杭州就曾推出定制公交。南京首条定制公交线路开始于2015年9月,目前线路及规模均居全国首位。从2018年起,浙江宁海、嵊州、安吉及江苏如皋、海门等多地都曾因地制宜探索客货邮融合,推动快递进村。其中,宁海、安吉还试图采用“驿站”模式,整合乡村服务资源,来保障乡村站点的长期运营。这两年,“公交+快递”的创新模式走进城市,南京等地相继展开类似合作,“白天拉客,晚上拉货”颠覆了人们对传统公交车的想象。

相关的尝试看似“不务正业”,实际却是公交行业造血自救的探索。在这背后,更重要的是观念的转变,从之前的“等着人来”到现在的“追着人走”,公交渗透进更多城市末端,并拓展出更多元的服务场景。未来,城市公交将驶向何方?各地都在摸着石头过河。在找到答案之前,或许可以先看看无锡的解题思路。

“巴士邻居”

打车常见,打公交你听说过吗?

在无锡首个“巴士邻居”落地的梁中社区,居民可通过电话或微信群等方式“打公交”。最热门的目的地,是距离该社区3公里左右的一家大型商场,花费为3元。

梁中社区下辖5个住宅小区,其中的扬名花园为安置小区,面积很大,此前居民出行相当不便。去年1月,“巴士邻居”落地后,小区里就设置了公交站台,还配套有定时定点的社区微巴,在早晚高峰固定线路解决社区居民的短途出行需求。非高峰时段,社区微巴则转为随需公交运营小散配资,居民可随时随地根据需求“打公交”。

一位社区居民告诉记者:“以前上班,光走到小区外面就要10分钟,再走到地铁站要20分钟。现在下楼就有小区巴士直达地铁站,我早上还可以多睡会儿。”值得一提的是,由于微巴车辆采用社区定制涂装,直到现在,还有居民自信满满地向记者介绍:“这可是我们小区自己的公交车。”

梁中社区的专属涂装微巴。 受访者供图

梁中社区的专属涂装微巴。 受访者供图

据无锡公交集团中南分公司扬名花园营运部党支部副书记施微统计,工作日平均每天随需公交的预约量大约为50人次,到了周末会稍多一些,最多的一天接了66单。记者在社区采访不到一个小时的时间里,工作人员接到5个约车电话,平均每趟车的等待时间大约是10分钟。

除了搬进小区的公交车,梁中社区的“巴士邻居”还提供多种生活服务。其站厅采用原木色系装修风格,面积不大,但“麻雀虽小,五脏俱全”。最近正值暑假,“城北驾校优惠报名点”的标识被置于最醒目的位置。“一个月下来,成交了三四单。”在购物区,米面粮油等生活用品一应俱全,纯净水、饮料等占据半壁江山。对比下来,价格比普通超市还略低一些。朱震鸣解释:“就拿水来说,我们是农夫山泉的一级代理商,基本可以拿到最低价,这就是我们的优势。”

采访期间,施微正在布置场地。她陆续从小仓库里拖出音箱、话筒、幕布、投影仪等设备,简单布置一番,就将原先的休息区改造成了小型的KTV。她告诉记者:“唱歌是我们这里最受欢迎的活动。社区很多老人,隔三岔五就会来问:‘施书记,我们啥时候能组织唱歌呀?’”除了唱歌,这里还会定期组织许多活动,既有面向老年人的公益理发、电影展映等,也有针对青少年的“公交小卫士”社会实践活动等。“我们每个月都有活动的,多的话一个月能办十来场,效果都挺好的。”施微说。

在朱震鸣看来,某种程度上,“巴士邻居”做的是社群运营的概念。“仅梁中这个社区,我们现在就有十多个群,总数在2600人左右,这个体量在我们无锡已经算比较可观了。”前不久,还有相关机构找到他们寻求合作,但被婉拒了。朱震鸣表示,目前,“巴士邻居”的运营效果基本达到预期,但还有改进空间。比如,预约系统还没有做起来,乘客约车后看不到等待时间、车辆位置等信息,用户体验仍有待提升。

无锡“巴士邻居”江大附院站是一辆退役公交车。 受访者供图

无锡“巴士邻居”江大附院站是一辆退役公交车。 受访者供图

除了社区里的站点,“巴士邻居”还开进了医院。7月10日,无锡“上新”两条无人公交线路,其中的微巴43号线对接地铁长广溪站与江南大学附属医院,实现点对点短途接驳。而在江大附院的门诊楼前,就有“巴士邻居”的站点。这个站点由一辆退役公交车改造而来,造型显眼,车厢内配备了饮水机、大屏幕和挂号设备等,方便人们休息和候车。记者上车时,有两三位乘客正在等车,准备体验无人公交。除此之外,站点还提供信息咨询、非急救转运、医院陪诊、家政看护等多种服务。

不止公交车

近年来,随着地铁、网约车等多种方式兴起,出行的选择变多了,公交车的吸引力逐渐下降,导致客流量大幅下滑。交通运输部数据显示,2014年全国城市公共汽电车客运量为781.88亿人次,而去年这一数据仅为386.70亿人次,已不足当年的一半。无锡很早就经历过这种转变。无锡公交集团副总经理江锋记得,2014年无锡地铁刚开通时,无锡公交单日客流量一下子从120万人下降至100万人。

江锋和记者聊到当年的变化,“刚开始看到客流量下降,没有好的思路,觉得要跟地铁抢客流,结果根本抢不过。后来转变思路,改成避开地铁去覆盖公交线网,但效果也一般。最后才发现,原来是要跟地铁做配套和接驳,才能留住客流”。“公交车与地铁,不是竞争关系,而是相互配合。”江锋说,“地铁是主动脉,连通主干网络,而公交车就像毛细血管,负责覆盖主干网络之外的部分,需要深入更末端。”

客流的变化也带来观念的转变。从2023年开始,无锡公交提出要“追着流量走”,不再像以前开条线路等着乘客来,而是在真正了解居民需求的基础上,再去设置站点和线路,提升服务质量。比如,为了做好地铁的配套,无锡开通了一批“地铁一到,公交即发”模式的接驳线。这批接驳线的首末班时间都与相应的地铁线路首末班一致,发车间隔与地铁的班次间隔精准匹配。还比如,无锡尝试过微循环和动态公交的模式,探索为周边居民提供“门到门”的服务,深入城市末端寻找客流。

无锡市民在“巴士邻居”挂号就医。 受访者供图

无锡市民在“巴士邻居”挂号就医。 受访者供图

不过,转变并非一蹴而就。朱震鸣坦言,“很不容易”。他从业20多年,从公交司机做起,对公交车的变化感触很深。“早年间,公交车一位难求,都不是座位的问题,而是在公交车上能有站的位子,都很难得。但现在为什么公交车没人坐了,原因在于乘客的需求变了,但传统的公交车却没法满足。”他反问记者,“你觉得公交车的优势是什么?”没等记者回答,他叹了口气继续说:“可能是价格,但价格其实不是影响出行选择的首要因素,安全和便捷才是最重要的。”

朱震鸣戴上眼镜,从沙发上直起身子,边翻笔记边说:“现在15分钟生活圈基本建成以后,很多人的出行范围基本就在3—5公里的范围内。准确来说,无锡人日常平均出行距离大约是3.8公里。对我们公交而言,其实最重要的就是在这段距离里面,去做好出行服务,解决出行需求。”

换句话说,当前公交车的核心客流其实就在社区。于是,“巴士邻居”应运而生,到社区找客流,到居民家门口对接。对无锡公交来说,“巴士邻居”的尝试迈出了第一步,也带来了诸多好处。

从选址来看,“巴士邻居”几乎都选在大型居民区、周边缺少便民服务的社区作为建设地。这些地方大多是传统的“公交盲区”,居民出行不便,对公交车本身就有较强的需求,一定程度上保证了运行初期的客流;但与此同时,现在新开一条线路的成本并不低,一旦运营状况不佳,后续调整空间比较有限。相对来讲,“巴士邻居”项目,能用相对较小的试错成本,先填补原有公交线网的空白,并为后续优化提升做好铺垫。

“归根结底,是为了降本增效。”朱震鸣算了一笔账,以前,如果社区有需求,一般通过新开线路来解决。10公里以内的项目,就新开一条微巴线。一条线路需要配备3—4辆车,还有5—6个驾驶员,才能满足需求。但现在通过设立“巴士邻居”的站点,一般只需要2辆车和2个驾驶员,就可以满足3—5平方公里内的出行需求,从投入来看就明显减少了。另一方面,“以前的运营模式下,定时定点定线,车辆从早晨一直开到晚上,一条线可能每天一辆车就要开1000公里,但现在没人坐车就在小区里停着,可能只要开100公里就能满足基本的出行需求,能耗也下降了。”

除此之外,“巴士邻居”还集成了动态公交、众筹公交等多种模式的优势。以众筹公交为例,站点提供萌萌巴与公交车两种车型可供选择,最少8人即可成团,上不设限,每个人的票价根据目的地的远近而定。在梁中、惠峰等多个社区,这种模式都颇受欢迎。据站点工作人员回忆,最多的一次,有居民“拼”了12辆公交车参加活动。“不仅是出游,只要有需求,居民都会考虑众筹公交。”

除公交业务外,“巴士邻居”还提供多种生活服务。 朱凌君摄

除公交业务外,“巴士邻居”还提供多种生活服务。 朱凌君摄

朱震鸣认为,“公交不止有公交车”。“巴士邻居”不仅将公交车开进了小区,还整合公交集团的优势资源,提供更多元的生活服务。记者发现,在部分“巴士邻居”的站牌处,还预留了广告位,但目前大多处于空缺状态、同时,对无锡公交来说,“巴士邻居”的数据能更精确地反馈相应区域的人口分布、出行需求和出行轨迹,也有利于企业重新设计线网、站点,真正发挥公交车的灵活优势,深入城市末端。

更多思路

自推出以来,“巴士邻居”项目颇受欢迎。有一位年长的社区居民和记者开玩笑称:“本来这个公交是我们社区独享的。结果开通以后,隔壁社区的人都来我们这儿坐车,现在还专门增开了一条线路。”

数据显示,目前无锡已落地17家“巴士驿站”,其中14家社区站。截至今年上半年,共开通19条社区微巴线路,覆盖服务人口约50万,累计服务居民约23万人次。预计到2025年底,项目总量不少于20家,形态更多样,分布更广泛,业态更多元。

从去年开始,扬州、杭州等城市曾先后派团队到无锡交流取经,以期推动当地公交服务的创新与发展。在朱震鸣看来,类似的模式可复制可推广,但仍需考虑当地的实际情况,尤其是社区情况不同,具体落地效果也很难预估。“从无锡来讲,现在已经有了样本,这个项目持续推进没什么问题,不过筛选过程会更加严格。之前的开拓阶段,基本上社区有需求我们就响应,但后来也逐渐发现一些问题,可能并不是所有社区都适合这种模式。”朱震鸣说。

惠峰社区居民乘坐社区微巴。 朱凌君摄

惠峰社区居民乘坐社区微巴。 朱凌君摄

某种程度上,“巴士驿站”是公交企业的又一次“花式整活”,这样的做法看似“不务正业”,实际是公交行业造血自救的探索方向。近些年,受困于客运量的大幅下降,很多公交企业的日子并不好过,连年亏损,经营困难。近5年来,全国就已先后出现过20多起公交车“停运事件”。困境之下,很多公交企业开展副业来进行自救,本质上是通过资源的重新整合,来寻找新的优势,实现差异化发展。比如,曾因“公交婚车租赁”而出圈的亳州公交,目前包括定制公交等多元化经营业务收入已占到营运总收入的将近一半。

在长三角范围内,类似的尝试曾有先例。例如,宁波宁海县曾推出过集士驿站,集合了快递站点、日用小商品、政务服务等集成式服务。为了实现站点的自我造血,当地还建设了“集士驿站城乡客货邮数字化平台”,集成农产品撮合交易、村播培训、物流布点等特色功能,助推当地特色农产品走出去,但一度受限于运输条件等制约,农产品出村任重道远。

从整个行业来看,公交企业造血自救,还需要更多的解题思路。其中,“公交+快递”是一个方向。在此之前,曾有多个城市尝试过用公交车送快递,通过“村村通公交”的站点优势,实现“村村通快递”。从去年开始,无锡、南京等地相继与顺丰开展合作,积极探索城市公交与快递物流的深度融合。

这或许能实现双赢。一方面,城市公交线路覆盖面广、班次稳定,用公交车送快递,以及探索更多场站资源和车辆人员的共享合作,对快递企业来说,不仅可以降低快递配送成本,还能提高配送时效。例如,南京的案例中,原本要第二天才能送达的快件,如今在两到两个半小时内就可以送达主城区,并在当日送到消费者手中。另一方面,对公交企业而言,也能为其带来新的业务增长点,实现资源的复合利用。

有专家指出,从长远看,城市公交探索交邮融合还需围绕场站、人员以及线网等方面开展系统性工作。例如,场站融合方面,以现有公交场站为载体,通过引入快递分拣中心及末端网点小散配资,实现双方基础设施的深度整合,为后续业务拓展构建基础支撑平台。此外,线网融合方面,可重点发力同城配送业务,依托既有公交线路资源,并升级部分线路为货运专线;同时,通过科学调度,挖掘已有运力潜能,在平峰时段盘活闲置运力,开展支线货运服务。

财盛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。